「もっとグロく!」SFホラー『遊星からの物体X』超解説!! 最凶エイリアン“シング”誕生秘話【2/5】

ロブ・ボッティンのクリーチャー構想

ボッティンの考えは奇抜だった。生物は特定の姿を持たず、様々な姿に変形する。他の生物に同化してしまうモンスターに、世界中のあらゆる生命体が同化されてしまう。(ジョン・カーペンター)

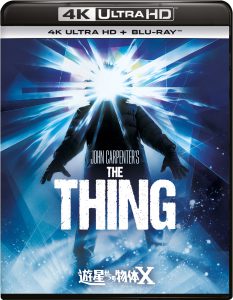

『遊星からの物体X』

日本語吹替完全版 4K Ultra HD+ブルーレイ: 6,589 円 (税込)

Blu-ray: 2,075 円 (税込) / DVD: 1,572 円 (税込)

発売元: NBCユニバーサル・エンターテイメント

※2022年11月の情報です。

カーペンターは当初、クリーチャーをあまり目立つように描きたくはなかった。デイル・キュイパースがデザインした昆虫チックなクリーチャーは、そのアイデアが反映されたのだろう。しかし、その考えにロブ・ボッティンは反対した。さらに「クリーチャーを着ぐるみにしたくない」というカーペンターの意見に賛同しつつも、彼は前任者キュイパースのデザインを立体化する気はない、と言った。そして自分なら、もっと凄いクリーチャーがデザインできる、と。

If you're interested in checking out more of those wild unused Dale Kuipers designs for THE THING head over here:https://t.co/UCPoORbs9s

— ??LA MANTIA!?? (@JLcomics) June 26, 2021

Crazy to think of what might have been! pic.twitter.com/HCD5S8uyne

今のデザインのクリーチャーでは『エイリアン』と比べられてしまう。それは絶対に避けるべきだ。今までにないクリーチャーにしなきゃダメだ!(ロブ・ボッティン)

そう言い放ったボッティンが考えたクリーチャーは、特定の姿を持たず、他の生物と同化し、様々な姿に予測不能に変態することができ、人間だけでなく、これまで侵略した惑星の生物の姿にもなる――という、原作「影が行く」の地球外生命体の設定をハードコアに受け継いだものだった。

The Thing: conceptual sketch by production illustrator Michael G. Ploog for one of the striking special effects sequences in John Carpenter's 1982 film, created by Rob Bottin. #Monster #Horror #CultClassic #SpecialEffects #ConceptArt pic.twitter.com/B0J1eh7W65

— Stan Winston School (@SWinstonSchool) May 19, 2019

原作のテイストを映画に取り入れたかったカーペンターは、彼のプランに賛同。実は「そんな前代未聞のアイデアを本当に映像化できるのか?」と半信半疑であったが、ボッティンにデザインを一からやり直してもらうことにした。

ちなみにプロデューサーたちは、原作通りの赤い三つ目のクリーチャーの登場を望んだ。しかし、ボッティンとカーペンターは却下している。

『遊星からの物体X』クリーチャー・デザイン① :マイケル・プルーグが参加!

『遊星からの物体X』に登場する“シング”と呼ばれるクリーチャーは、特定の姿がなく、シーンの状況によって変態する姿が変わる。つまり、劇中に登場する6種類のシングすべてのデザインが違う。しかも個体によっては、様々な形態に変態していくものもいる。

そんなシングのデザインワークは設定が奇抜すぎたため、通常のクリーチャーを制作する時のようなデザイン画だけでは伝わらない。同時に、どのような変態を遂げるかがわかるストーリーボード(絵コンテ)もなければ、スタッフが理解できない……。

Rob Bottin and John Carpenter creating brilliance for THE THING 1982 pic.twitter.com/h2bFGhMXUM

— Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) August 20, 2022

そこでカーペンターは、ボッティンのデザインワークがスムーズに進行できるよう、コミック作家で映画のストーリーボードやビジュアルデザインのアーティストでもある、マイケル・プルーグと共に行うように提案した。

マイケル・プルーグに会って、君のアイデアを伝えるんだ。シーンごとのストーリー・ボードを作ってこい。それなしで撮影は無理だ。(ジョン・カーペンター)

これにボッティンは狂喜した。プルーグは、ボッティンが少年時代から敬愛するコミック作家だったのだ。マーベル・コミックスで初期「ゴーストライダー」や、ディズニープラスで配信中の『ウェアウルフ・バイ・ナイト』(2022年)の原作コミック、コミック版「猿の惑星」シリーズ、「フランケンシュタイン」などホラー系作品を得意とするプルーグは、シングのデザインにはうってつけの人物だった。

カーペンターはボッティンの考えるクリーチャーが、彼の想像以上にグロく奇怪なものになるように、という想いもあってプルーグとの共同作業を提案したのだ。

Happy birthday to artist Mike Ploog! pic.twitter.com/rdzpy34pDH

— ComicsintheGoldenAge (@ComicsintheGA) July 13, 2020

ボッティンとプルーグは大量のストーリーボードを制作。彼らは、原作のマインドを受け継いだ、誰も見たことがない斬新かつ醜悪なデザインのクリーチャーを生み出すため、あえて原作の描写にはとらわれないようにした。映画には、原作のクリーチャー登場シーンにインスパイアされたシングも登場するが、原作以上に凄まじい場面になるようにしたかった。その一例が“ドッグ・シング”と呼ばれる、犬から変態するクリーチャーだ。

A sample of Mike Ploog's brilliant, yet disgusting, story board work for John Carpenter's 'The Thing'.

— Last Exit To Nowhere (@LASTEXITshirts) August 8, 2022

- Jamie pic.twitter.com/Izlnb9pHb4

原作では、冷凍状態から蘇生した三つ目のクリーチャーが、犬に変態しようとする途中で殺されてしまう。この展開をボッティンは原作をしのぐ、おぞましいシーンに仕上げた。さらに、「犬がこいつに襲いかかると、こいつは考えられる限りでの最上の戦闘形態に変わった。他の世界の猛獣か何かだということは間違いないね」という原作の一文からヒントを得たボッティンは、シングが変態する時は、地球上の生物だけでなく、これまで訪れてきた惑星で寄生した生物の身体の部位を必要に応じて再現できる、というアイデアを思いつきデザインに反映させた。

Mike Ploog's concept art for THE THING is incredible. pic.twitter.com/XENFj8lH7V

— Glasgow Film Festival (@glasgowfilmfest) October 6, 2022

『遊星からの物体X』クリーチャー・デザイン②:撮影を度外視した奇抜アイディア

斬新かつ画期的なデザインのクリーチャーを生み出したボッティンとプルーフだが、実は彼らがデザインの参考にしたのは古い作品だった。1950年代、有害図書として問題になった「Tales from the Crypt」、「The Vault of Horror」などのホラー・コミックに登場した、ショッキングかつありえない姿をしたクリーチャーやフリークスたちだ。それらの作品から彼らは、シングは生物学的なリアリティを無視し、インパクトのあるデザインになるように努めた。

Still feeling the full moon ??

— EC Comics (@eccomics) March 19, 2022

Tales from the Crypt cover by Jack Davis pic.twitter.com/rlU1gO33Xe

何としてでも、これまでにないグロテスクなクリーチャーを生み出したいボッティンは一時期、亡くなった赤ん坊の画像を大量に集めて参考にしたこともあった。しかし、あまりに惨たらしいデザインだったため、この案は没に。完全に常軌を逸した熱意を注ぐボッティンは、シングの変貌過程を考える時は常に、自分がシングになったつもりでアイデアを練っていた。そんな精神状態で過ごしているから案の定、睡眠時にはシングの悪夢を見るようになる。しかし目が覚めると、夢で見たシングの姿をメモしてストーリーボードに取り入れたという。

Wonderful shot of special effects genius Rob Bottin on John Carpenter's THE THING 1982 pic.twitter.com/LMStkJvjIL

— Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) May 28, 2021

ボッティンとプルーグが2週間かけて完成させたストーリーボードは映画6本分もあり、すべてがカーペンターの想像を超えるものだった。彼が「この凄いアイデアをどうやって撮影するんだ?」と聞くと、ボッティンは平然とこう答えた。

「さあ?」

彼は、まったく新しい発想のクリーチャーを生み出すため、あえて撮影方法を考えずにデザインしたのだ。撮影方法はデザインが決定してから考えれば良い。そのため、アイデアは素晴らしいが当時の撮影技術では実現不可能で、採用できないものもあった。最終的に採用されたシングの登場シーンは、執筆中だった脚本に取り入れられた。

Behind the scenes of The Thing(1982)/ directed by John Carpenter & effects by Rob Bottin and Stan Winston ? pic.twitter.com/isJSScDjQO

— The Hot Horror Queen (@hothorrorqueen) November 11, 2021

ボッティンのもとに数十名のSFXクルーが集結

当時、多くの映画スタッフが、僕の仕事を怪物のオモチャをいじっている程度にしか思っていなかった。しかし、ジョン・カーペンターは違った。僕たちの仕事が、大変な労力と予算がかかる作業である事を理解していた。そして彼は僕の仕事をいつも高く評価してくれていた。だから、ジョンの作品で仕事をするのは大好きなんだ。(ロブ・ボッティン)

シングのデザインや変態の方向性が決まると、カーペンターとボッティンが重要な決断を下した。それは「シングは変形する時、けいれんを起こしたように全身や触手を慌しく動かすようにする」というものだ。

ボッティンは、シングの変態シーンでは噴き出す血の量を極力控えるように決めた。その代わり、皮膚が裂けたシングの身体からは、緑や黄緑の臓物や体液であふれているようにした。

カーペンターは当初、本作をモノクロ映画にしようと考えていた。しかしユニバーサルに反対されたので、セットや衣装・小道具にはブラウン、グレー、カーキ、くすんだブルーなど落ち着いた色を使って、モノクロ映画の雰囲気が出るようにした。このカラーリングには、映画に登場するクリーチャーが引き立つようにするため、という狙いもあった。

#1 THE THING (1982) - Highly flammable materials were used for the Norris-Thing head-separating effect. It did catch fire. #31nightsofhorror pic.twitter.com/210W2NfpNu

— 31 Nights of Horror (@31nitesofhorror) October 31, 2017

本作には、計6種のクリーチャーが登場する。すべて違う姿に変態するだけでなく、なかには4段階も姿を変えるものもいる。それだけの特殊効果をこなすには、少数精鋭のスタッフでは無理だ。ボッティンは特殊メイク班のクルーを集めた。

まずは、ボッティンが特殊メイクを担当した『ハウリング』(1981年)に参加した特殊メイクアップ・アーティストのエリック・ジェンセンを、クリーチャー・エフェクト全体の予算と作業スケジュールを管理するライン・プロデューサーとして雇った。後に『フライトナイト』(1985年)、『ブレイド』(1998年)で特殊メイクを担当するケン・ディアスはクリーチャー造形のコーディネーターとして、『未来警察』(1984年)のロボット・エフェクトを担当したデヴィッド・ケルシーをシングを動かすためのアニマトロニクスのコーディネーターとして雇い、ほかにも腕のあるアーティストたち集めた特殊メイク班は、最盛時には35人にもなった。

全6種類のシングを動かすため、ラジコン操作、油圧駆動、空圧駆動、ワイヤー操作、パペットなど、SFXマンが知るすべての技術を導入することになった。大量のシングを制作しなけばならないため、工房に用意されたフォームラテックスなどの特殊メイクの材料も尋常ではない量だった。当初、75万ドル用意されていたクリーチャー・エフェクトの予算は、最終的に150万ドルになった。

The genius behind some of Hollywood's most groundbreaking special effects, the man himself, Rob Bottin poses with his extraordinary pet, used in John Carpenter's horror masterpiece from 1982, The Thing. pic.twitter.com/R107gAIkYf

— Stan Winston School (@SWinstonSchool) April 22, 2019

ロブ・ボッティン、働きすぎて入院

作業が進み、納期が近づくにつれ、クリーチャーを制作するスタッフの人数が足りないことが判明する。特殊メイク班は、昼の部と夜の部の交代制で24時間稼働し、過労により辞めるクルーが続出した。そのたびに新たなスタッフを集めたが、作業の終盤には常に人手が足りていない状態であった。

ボッティンにも時間が足りなかった。彼は、まだ決定していないクリーチャーのデザイン、原型制作、クルーたちの作業チェック、すでにクランク・インしていた撮影のクリーチャー・エフェクトの演出など、いくつもの現場で必要とされていた。ボッティンは1日18時間も働き続けた。

最高のモンスターを登場させたかったので、僕は1年と5週間、撮影所に寝泊まりして、1日も休まず毎日作業を続けた。セット内で寝ることも多かった。だから、よく監督に起こされて撮影をはじめていたよ。でも、僕はそのプレッシャーを楽しんでいたんだ。(ロブ・ボッティン)

そうインタビューで語るボッティンだが、遂には過労により2週間入院することになってしまう。ボッティンは1981年の4月に『遊星からの物体X』の作業をスタートし、撮影が終わる1982年5月下旬までの間、食事時間を削るため、チョコバーなどの菓子とコーラで飢えをしのいでいたという。

He brought some of the craziest effects to life. Give it up for the special effects wizard behind THE THING and ROBOCOP.

— ArrowFilmsVideo (@ArrowFilmsVideo) April 1, 2021

Happy Birthday, Rob Bottin! pic.twitter.com/NXg6Rm6apg

ボッティンが緊急入院している間、特殊メイク班のライン・プロデューサー、エリック・ジェンセンが指揮を執った。ボッティンでなければ決定できない問題があった時は、病院に電話するか見舞いに行って指示を仰いでいた。そして、特殊メイク班だけでは、すべてのシングを完成させることが無理と判明し、ドッグ・シングの制作と特殊効果はスタン・ウィンストンのスタジオに発注することになった。

労働基準法という概念がなさすぎるボッティンは、実は『ザ・フォッグ』(1980年)で演じた怨霊キャプテン・ブレイク役に続いて、本作では(デヴィッド・クレノンが演じた)機械技師のパーマー役を演じよう、と役者稼業にも色気を出していた。しかし、そのことを知った特殊メイク班のクルーたちから、「ただでさえあんたの作業時間が足りてないに、出演なんてしたら自分たちはこの仕事から降りる!」と脅されて踏みとどまった、というお茶目な逸話を残している。

寄生エイリアン“シング”デザイン解説!『遊星からの物体X』が生んだレジェンド級クリーチャーたちの魅力【3/5】に続く

文:ギンティ小林

『遊星からの物体X』はNHK BSシネマで2022年11月30日(水)午後1時から放送

CS映画専門チャンネル ムービープラス「特集:24時間 モンスターバトル!」は2023年8月放送

『遊星からの物体X』

その恐怖は一匹の犬から始まった。見渡す限り氷に囲まれた白銀の大雪原をヘリコプターに追われて逃げる犬は、アメリカの南極観測基地へと辿りつく。ヘリコプターを操縦するノルウエー隊員が銃を乱射したため、アメリカ隊員はやむおえず彼を撃ち殺すが、やがて、ノルウエー隊員が異状に錯乱していた理由が明らかになる。なんと犬の正体は10万年前に地球に飛来したエイリアンだったのだ!接触するものを体内に取り込むエイリアンは、巧みに人間の姿に変身、吹雪に閉ざされた基地内で、隊員たちは互いに疑心暗鬼になっていく。そんな中、彼らは挙動不審なマクレディ(カート・ラッセル)をエイリアンではないかと疑うが……。

監督:ジョン・カーペンター

製作:デヴィッド・フォスター ローレンス・ターマン ラリー・フランコ

原作:ジョン・W・キャンベル・Jr

脚本:ビル・ランカスター

撮影:ディーン・カンディ

特撮:アルバート・ホイットロック

特殊効果:ロブ・ボッティン

音楽:エンニオ・モリコーネ

出演:カート・ラッセル

A・ウィルフォード・ブリムリー リチャード・ダイサート

ドナルド・モファット T・K・カーター デヴィッド・クレノン

キース・デヴィッド チャールズ・ハラハン ピーター・マローニー

リチャード・メイサー ジョエル・ポリス トーマス・G・ウェイツ

ノーバート・ウェイサー ラリー・フランコ

| 制作年: | 1982 |

|---|

NHK BSシネマで2022年11月30日(水)午後1時から放送