日本版ポスターのレジェンド・檜垣紀六

【ポスターは映画のパスポート 第8回】

いまさらですが、ポスターは映画のパスポート! そう、ポスターは観客を映画館へいざなう映画の“顔”だ。

セクシーな美女、強そうなタフガイ、カッコいいアクション、手に汗握る冒険、夢のようなラブロマンス……と、手を変え品を変え、時に大声(でっかいタイトル)で、時に小声(オシャレなデザイン)で「寄ってらっしゃい、観てらっしゃい」と観客を映画館へ呼び込む。それが映画ポスターの役目。

そんな映画ポスターを1960年代から作り続けたデザイナーの仕事をまとめた、巨大な本が出版された。題して「映画広告図案士 檜垣紀六 洋画デザインの軌跡 題字・ポスター・チラシ・新聞広告 集成」(スティングレイ刊)だ。

「映画広告図案士檜垣紀六 洋画デザインの軌跡 題字・ポスター・チラシ・新聞広告 集成」(著:檜垣紀六、桜井 雄一郎、佐々木 淳/デザイン:桜井 雄一郎/スティングレイ刊 定価9900円)

え、タイトルが長い? いやいや。なにしろ膨大な量のグラフィック素材とインタビュー、詳細な解説などがぎゅんぎゅんに詰まっている。むしろ短かすぎるぐらいだ。なにしろ、このデザイナーは、日本で一番長いタイトルの映画ポスターまでデザインしているのだ。

それよりなにより、重さ約1.8キロ。わたしの手元にある映画本の中でも、アメリカの「マリオ・バーヴァ」本(厚さ6センチ!)、イタリアの「ヴィットリオ・ストラーロ」本に匹敵する、日本が世界に誇れる立派な映画資料書籍になっている。これ一冊あれば、オリンピックが中止になってコロナ自粛が続いても問題なし。小池さんも1年は時間つぶせます(ホンマかいな)。

今回は、檜垣氏に以前うかがった証言を交えて、映画ポスターに興味がある人必携の本書の一部を紹介しよう。以下、敬称略。また、今回は文中に登場する映画ポスター画像は少なめに、厳選してお送りします(本を買ってお楽しみください)。

『マラー・サド』 日本版 半裁(正式タイトルはポスター参照) / 1967年 / ユナイト / 図案:檜垣紀六

THE PERSECUTION AND ASSASSINATION OF JEAN-PAUL MARAT AS PERFORMED BY THE INMATES OF THE ASYLUM OF CHARENTON UNDER THE DIRECTION OF THE MARQUIS DE SADE

Japan B2 / 72.5cm X 51.5cm / 1967 / United Artists / Design : Kiroku Higaki

檜垣の代表作となったC・イーストウッド『ダーティハリー』

デザイナー……ではなく「映画広告図案士」を名乗る檜垣紀六は、20世紀中ごろから約60年にわたって、東宝、東和、ワーナー・ブラザース、ATG(日本アート・シアター・ギルド)、GAGAなど、日本の映画会社各社で映画ポスターのデザインを担当した。

1960年、東宝入社、6人編成の宣伝図案室へ配属されてデザイン助手に。その仕事は、新聞広告を作ったり、ポスター制作の文字通りの手伝いをしたり、何でもありなのだが、中には『ベン・ハー』(1959年)『風と共に去りぬ』(1939年)といった名作映画の新聞広告制作などもあった。その後のキャリアに決定的な影響を与えたと思われるのが、師匠にあたる名デザイナー・益川進がデザインした黒澤明の『用心棒』(1961年)だ。

「ヤクザといえば“縄張り”だろう」と、太いしめ縄が十字の形を作り、画面が4分割されたデザイン。この“縄”を買いに走ったのが、当時若干20歳の檜垣だったという。のちに益川・檜垣コンビは奇縁にも『用心棒』の(勝手な)翻案西部劇=マカロニ・ウエスタン『荒野の用心棒』(1964年)のポスターも担当する。そこには枯れ木に首吊り“縄”がぶら下がっていた。

この頃は益川がアート・ディレクター(およびロゴデザイン)、檜垣がデザイナーという立場だったが、後年、檜垣はワーナー・ブラザースで『ダーティハリー』(1971年)を担当することになり、「ダーティ」の意味を辞書で調べた後、わざわざ画用紙の裏に荒々しいタッチで筆書きして「小汚い」イメージのワイルドなタイトル文字を作り上げた。中国帰りで書の名人だった師匠・益川の教えを継いだ見事な筆文字で、クリント・イーストウッドを“荒野の用心棒”から都会の刑事へ変身させたのだ。映画は大ヒットし、イーストウッドと檜垣の代表作となった。

『ダーティハリー』DIRTY HARRY

日本版 半裁 / 1971年 / ワーナー・ブラザース / 図案:檜垣紀六

Japan B2 / 72.5cm X 51.5cm / 1971 / Warner Brothers / Design : Kiroku Higaki

1980年の『ポパイ』では、「ポパイはセーラーマンなんだから」と、ポスター製作のために縄のついた浮き輪を調達する。調達先は、『用心棒』の縄をゲットしたのと同じ旧知の漁網屋だったという。こうした「理由付け」(今でいうコンセプト?)を常に考えてポスターがデザインされていたことなど、とても興味深い逸話が次々と登場する。

写真がないなら作ってしまえ!

しかし、興行でお金を稼ぐためのツールである映画ポスターには「理由付け」よりも重要な要素が必要になってくる。それは、「売れる」「客を呼べる」ということ。檜垣が活躍した1960年代以降の日本の映画ポスターは、写真コラージュが主になっていく。これは、日本の印刷技術が優れていた(技術者がうまく写真を合成した)こともあるが、基本的には興行主(映画館主)、特に地方からの「イラストじゃなく写真でスターの顔を見せろ」という声に応えるためだったという。

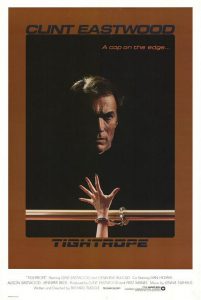

ここで、再び縄=ロープが登場する。クリント・イーストウッドが“ハリー”とは一味違うニューオリンズの刑事を演じた『タイトロープ』(1984年)だ。アメリカのワーナー本社から送られてきたのは、これだった。

『タイトロープ』TIGHTROPE

アメリカ版 ワンシート / 104cm×69cm / 1984年 / ワーナー・ブラザース / デザイン:ビル・ゴールド

USA 1-sheet / 1984 / Warner Brothers / Design : Bill Gold

サイコサスペンス物というべき作品を渋く表したアメリカ本国のオリジナル・ポスターに満足できなかった檜垣は、大胆にも銃を持った“イーストウッド”の右手を付け加える。やはり、イーストウッド=ダーティハリーじゃないと客は映画館へ来ないのだ。しかし、そんなスチール写真は存在しない。そこで檜垣は、マグナム銃を手にした自らの手を撮影し、印刷所に指示して合成してしまう(現在のようにコンピューターもない時代だ)。

『タイトロープ』TIGHTROPE

日本版 半裁 スタイルB / 1984年 / ワーナー・ブラザース / 図案:檜垣紀六

Japan B2 Style B / 72.5cm X 51.5cm / 1984 / Warner Brothers / Design : Kiroku Higaki

なにごとも本社承認を必要とするハリウッド映画に、“ダーティハリー”のごとく仁王立ち&日本の常識で挑んだのが檜垣デザインだった。怒られるか認められるか、まさに“綱渡り(タイトロープ)の勝負は、檜垣の勝利で終わった。そんな檜垣の“手タレ”としての仕事は、そのほかにも『ブルース・リー 電光石火』(1979年日本公開)、『パピヨン』(1973年)、『シティヒート』(1984年)などでも見ることができる。

『タイトロープ』日本版ポスターに使用された“マグナム”と檜垣紀六氏近影(撮影:セルジオ石熊)

「写真がないなら作ってしまえ」という檜垣の……というか、当時の日本のポスター・デザイン業界での合理主義(?)は、『シェルブールの雨傘』(1963年)のバックの人の列や『バーニング』(1981年)などにも生かされている。B級ホラー作品である後者では、拉致されたらしき女性たちを、たまたまそばに居合わせた東宝の女性社員に演じてもらったというではないか。なにやら映画本編よりも、そのポスター写真撮影現場が見たいような気もしてくる……。

『バーニング』THE BURNING

アメリカ版 ワンシート / 104cm×69cm / 1981年 / フィルムウェイズ・ピクチャー

USA 1-sheet / 1981 / Filmways Pictures

『バーニング』THE BURNING

日本版 半裁 / 1981年 / 東宝東和 / 図案:檜垣紀六

Japan B2 / 72.5cm X 51.5cm / 1981 / Toho-Towa / Design : Kiroku Higaki

はじめにタイトル文字ありき! 天才にも新人時代があった

デザイナーと映画の付き合いは、まずタイトル文字(ロゴ)から始まる。宣伝素材として最初に必要とされたのは、公開数ヶ月前から流される劇場予告編のためのタイトル・ロゴ。そのあとにキービジュアルを決めてポスターを作り、そこからポスター案をアレンジしたチラシや新聞広告が制作される。筆文字が得意な“師匠”=益川進が『用心棒』や『荒野の用心棒』のタイトル文字を見事に書き上げ、『続・荒野の用心棒』(1966年)以降、「続」や「新」を書き加えていったのが檜垣だった。

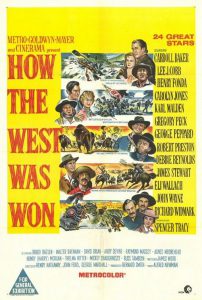

そうそう、檜垣は「マカロニ・ウエスタン」なる呼び名が誕生した、その場所に居合わせたという。すごいことだ。マカロニ映画の歴史が変わったといっていい貴重な証言が本書には記されている。檜垣が助手の立場から一本立ちしたきっかけになったのが、シネラマ超大作ウエスタン『西部開拓史』(1962年)だったというのも面白い。

『西部開拓史』HOW THE WEST WAS WON

オーストラリア版 ワンシート/ 1964年 / MGM / イラスト:レイノルド・ブラウン

Australia 1-sheet / 101cm X 69cm / 1964 / MGM / Artwork by Reynold Brown

当時、まだ東京と大阪に2館しかなかった「シネラマ」専用劇場(映写機を3台横に並べて上映した)で公開されたシネラマ西部劇『西部開拓史』だが、地方劇場や一般映画館用に「非シネラマ」版も作らねばならず、タイトルロゴだけでも3種類あったという。いわゆる「ベン・ハー文字」と言われる、立体的でとび出してくるようなロゴが期待されたが、まだ未消化となっている様子がうかがえる。

しかし、のちに映画ファンをうならせる「ベン・ハー文字」を連発することになる檜垣の洋画デビュー作が『西部開拓史』だったという事実は、まさに運命というしかない。

『西部開拓史』

日本版 半裁 / 1962年 / MGM / 図案:檜垣紀六

Japan B2 / 72.5cm X 51.5cm / 1962 / MGM / Design : Kiroku Higaki

同様に、檜垣デザインの過渡期を見せてくれる小品ポスターもある。1969年にアート系専門のATG(日本アート・シアター・ギルド)配給で公開された『ジャンヌ・ダルク裁判』(1962年)は、ソウル・バスの『栄光への脱出』(1960年)の影響を受けているそうだ。ほかにも檜垣は、ジャン=リュック・ゴダールの『アルファヴィル』(1965年)や、『ポリー・マグーお前は誰だ』(1966年)などのATG作品で鮮烈なデザインを見せている。

『ジャンヌ・ダルク裁判』PROCES DE JEANNE D’ARC

日本版半裁 / 1969 / 日本アート・シアター・ギルド / 図案:檜垣紀六

Japan B2 / 72.5cm X 51.5cm / 1969 / Art Theatre Guild / Design : Kiroku Higaki

『栄光への脱出』

アメリカ版 ワンシート / 104cm×69cm / 1960年 / ユナイト / デザイン:ソール・バス

USA 1-sheet / 1960 / United Artists / Design : Saul Bass

ハリウッドを唸らせ世界を席巻した檜垣デザイン

1971年、檜垣はワーナー・ブラザースで『ダーティハリー』と並んで、のちのキャリアに重大な足跡を残すことになる仕事をこなす。スタンリー・キューブリックの『時計じかけのオレンジ』(1971年)だ。英語ロゴの特徴をそのまま残して日本語に移植した離れ業をみせた檜垣は、偏屈な天才キューブリックはもちろん、ワーナー・ブラザース本社に信用されるようになる。

『ザ・ヤクザ』(1974年)のとき、当初スチール写真が足りないので「もっと送ってくれ」とアメリカへ注文したところ、なぜか檜垣本人の自宅へスチール写真が3万枚(!)直接届いてびっくり仰天したこともあるそうだが、檜垣はその膨大なスチール写真をコラージュして、日本市場向けの独自デザインのポスターを作り上げた。しかも、それはアメリカ版のオリジナル・アートワークを仕上げた名手ボブ・ピークのデザインを見事に踏襲したものだった。

『ザ・ヤクザ』THE YAKUZA

アメリカ版 ワンシート / 104cm×69cm / 1974年 / ワーナー・ブラザース / アートワーク:ボブ・ピーク

USA 1-sheet / 1974 / Warner Brothers / Artwork : Bob Peak

『ザ・ヤクザ』THE YAKUZA

日本版 半裁 / 1974年 / ワーナー・ブラザース / 図案:檜垣紀六

Japan B2 / 72.5cm X 51.5cm / 1974 / ワーナー・ブラザース / Design : Kiroku Higaki

そんな檜垣のデザインが世界的に評価されていたことは、新聞社という背景をポスターに入れ込んだ『大統領の陰謀』(1976年)など、日本版デザインが世界市場向けに採用された例からもわかる。

のちにカルト的人気を誇ることになるSF映画の名作『ブレードランナー』(1982年)では、国際版に檜垣デザインが採用され、檜垣の指示で印刷所の技術者が写真から描き起こしたブラスター(ハリソン・フォードが持つ銃)の画像ともどもヨーロッパ各国で使用された。

『ブレードランナー』

日本版 半裁 / 1982年 / ワーナー・ブラザース / 図案:檜垣紀六

Japan B2 / 72.5cm X 51.5cm / 1982 / ワーナー・ブラザース / Design : Kiroku Higaki

『ブレードランナー』BLADE RUNNER

アメリカ版 ワンシート / 104cm×69cm / 1982年 / ワーナー・ブラザース / アートワーク:ジョン・アルヴィン

USA 1-sheet / 1982 / Warner Brothers / Artwork : John Alvin

『ブレードランナー』

西ドイツ版 A1 / 1982年 / ワーナー・ブラザース

West Germany A1 / 84.1cm X 59.4cm / 1982 / Warner Brothers

映画ファンを仰天させた巨大ロゴ

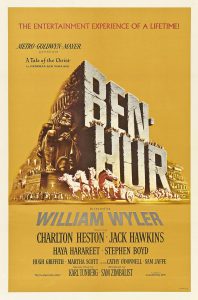

経験・テクニック共に円熟の粋に入った檜垣が、70年代から80年代に繰り出したのは、とにかく巨大な“アミ”で「でっかく」観客を映画館へ呼び込む“大漁作戦”だった。肝心の網はといえば、もちろん本格デビュー時から意識していた「ベン・ハー」文字だ。

『ベン・ハー』BEN-HUR

アメリカ版 ワンシート / 104cm×69cm / 1960年 / MGM / アートワーク:ジョセフ・スミス

USA 1-sheet / 1982 / MGM / Artwork : Joseph Smith

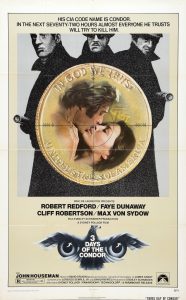

地味なスパイ・サスペンス『コンドル』(1975年)が、ロバート・レッドフォード人気に乗っかって、シネラマ劇場系列で上映されることになった。そこで檜垣が繰り出したのが、ヘリコプターやビルのイラストをロゴに書き加えた、まるで巨大な“コンドル”が都市を襲っているかのように見える大袈裟すぎるポスターだった。しかし、“コンドル”とは、スパイの“コードネーム(暗号名)”でしかなかった。「ダマされた!」と怒った若い観客のひとりが、なにを隠そう中学生の私だ。

『コンドル』THREE DAYS OF THE CONDOR

アメリカ版ワンシート / 104cm×69cm / 1975年 / Paramount

USA 1-sheet / 1975 / パラマウント

日本版 半裁 / 1975年 / 東宝東和 / 図案:檜垣紀六

Japan B2 / 72.5cm X 51.5cm / 1975 / Toho-Towa / Design : Kiroku Higaki

原題『ファースト・ブラッド』を完全無視、主人公の名前を日本題名として冠してしまったシルヴェスター・スタローンのアクション作『ランボー』(1982年)も、檜垣デザインで運命を変えられた映画だ。製作側もびっくりの大ヒットを日本で記録し、続編以降はオリジナル・タイトルそのものを「ランボー」に変えさせてしまったことで有名だが、その影響力の一端に、檜垣がでっち上げ……失礼、作り上げた巨大すぎるタイトルロゴ・デザインのパワーがあったことは間違いない。

『ランボー』FIRST BLOOD

アメリカ版 ワンシート / 104cm×69cm / 1982年 / オライオン / アートワーク:ドリュー・ストルーザン

USA 1-sheet / 1982 / Orion Pictures / Artwork : Drew Struzan

『ランボー』FIRST BLOOD

日本版 中吊り(B3) / 1975年 / 東宝東和 / 図案:檜垣紀六

Japan Nakazuri / 36.4cm×51.5cm / 1975 / Toho-Towa / Design : Kiroku Higaki

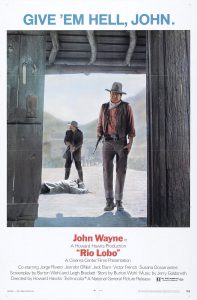

最後に、檜垣の「ベン・ハー文字」集大成ともいえそうな『キャノンボール2』(1983年)、そしてポスターの中に、師・益川との思い出の作品のスチールを紛れ込ませた(ジョン・ウェインの背後に注目)『リオ・ロボ』(1970年)を紹介して、「インターミッション」(休憩)にしておこう(かつて『ベン・ハー』などの超大作には、映画の途中で休憩時間があったのだ)。

『キャノンボール2』CANNONBALL RUN II

日本版 中吊り(B3) / 1983年 / 東宝東和 / 図案:檜垣紀六

Japan Nakazuri / 36.4cm×51.5cm / 1983 / Toho-Towa / Design : Kiroku Higaki

後編は、ぜひこの巨大な書籍を開いてお楽しみいただきたい。映画ファンのみならず、「ポスター・デザイン」の手順・過程・テクニックなども詳らかにした画期的な映画ポスター本である。少々値段は張るが、買って損しないこと保証付き。映画ファンならお腹いっぱい。シネマメタボ化確実を覚悟していただきたい。

どこにも記されていないが、私の予想では、本当に“続編”が登場することは想像に難くない。だって、本のタイトル(サブタイトル?)を見てほしい。「洋画デザインの軌跡」である。続編「邦画デザインの軌跡」の刊行を期待して待つとしよう。

『リオ・ロボ』RIO LOBO

アメリカ版 ワンシート / 104cm×69cm / 1970年 / シネマ・センター・フィルム

USA 1-sheet / 1970 / Cinema Center Films

『リオ・ロボ』

日本版 半裁 / 1970年 / 東宝東和 / 図案:檜垣紀六

Japan B2 / 72.5cm X 51.5cm / 1970 / Toho-Towa / Design : Kiroku Higaki

文:セルジオ石熊