黒澤明監督の遺稿『雨あがる』は“世界のクロサワ”の通夜の席から始まった!【原正人の伝説 12/12】

価格 DVD¥2,381+税

発売元 アスミック・エース

販売元 株式会社KADOKAWA

【映画宣伝/プロデューサー原正人の伝説 第12回(最終回)】

日本ヘラルド映画の伝説の宣伝部長として数多の作品を世に送り出すと共に、宣伝のみならず、映画プロデューサーとして日本を代表する巨匠たちの作品を世の中に送り出してきた映画界のレジェンド原正人(はらまさと)。――全12回の本連載では、その原への取材をベースに、洋画配給・邦画製作の最前線で60年活躍し続けた原の仕事の数々を、原自身の言葉を紹介しつつ、様々な作品のエピソードと共に紹介していく。

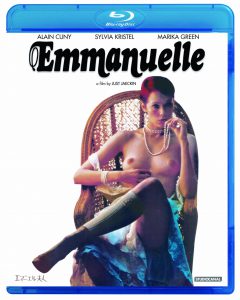

原への取材および原稿としてまとめるのは、日本ヘラルド映画における原の後輩にあたる谷川建司。ヘラルドの黄金期と言われる時期はいくつかあるが、とりわけ連載第1回で紹介した『エマニエル夫人』(1974年)に始まる一連の大ヒット作品の数々は、洋画配給会社が世の中に大きな流行を作り出していくことができた、そんな時代のバイタリティを感じさせる。

『エマニエル夫人』

価格:Blu-ray¥2,000+税

発売元・販売元:株式会社KADOKAWA

連載最終回となる今回は、かつてヘラルドとのタッグで2本の作品を世に送り出した黒澤明監督の死後、その遺稿によって愛弟子小泉堯史を監督デビューさせるべく再結集した黒澤組スタッフとともに、珠玉の作品『雨あがる』(1999年)を製作したエピソードを紹介したい。

黒澤監督の通夜の席での製作スタート!

“世界のクロサワ”としてその生涯に30本の監督作品を遺した黒澤明監督は、80代になっても旺盛な制作意欲を保ち、『まあだだよ』(1993年)を発表した後も次回作候補として2本のシナリオを執筆していたが、1998年9月6日に88年の生涯を閉じた。

東京・世田谷で翌7日に行われたで身内だけのお通夜の席には、生前の黒澤作品を支えた昭和一桁世代の黒澤組スタッフの面々が顔を揃えたが、もちろん、その中には『デルス・ウザーラ』(1975年)、『乱』(1985年)という2本の作品を手掛けた原正人の姿もあった。そのお通夜の席での話し合いから、1本の映画の製作がスタートした。それが、黒澤監督の遺稿『雨あがる』の映画化という企画だった。

『雨あがる』

価格 DVD¥2,381+税

発売元 アスミック・エース

販売元 株式会社KADOKAWA

『雨あがる』は山本周五郎原作の短編小説を基に黒澤監督が脚色したもので、剣の腕は確かなのに仕官の口がなく、うだつのあがらない武士・三沢伊兵衛と、彼を支える妻・たよを主人公とした物語。『乱』のような大スペクタクル・シーンがあるわけではなく、比較的地味な内容の時代劇だったが、黒澤監督の遺志を継いでこれを映画化するとしたら監督は誰にしようか、という話になった時、晩年の黒澤監督を助監督として支えた最後の弟子・小泉堯史を本作で監督デビューさせようということで黒澤組スタッフの意見がまとまった。

……というのも、小泉堯史は助監督として豊富な経験を積み、確かな腕を持っていることを皆に認められていながら、50歳を過ぎてもまだ監督デビューする機会に恵まれていなかったからで、“浪人”という、言わば非正規雇用の身分に甘んじながら侍として剣の腕を磨き続けてチャンスを待っている、という主人公・三沢伊兵衛そのものだ、と皆が思っていたからだという。だが、プロデューサーとして数々の成功だけでなく、苦い思いもたくさん経験してきた原正人は、この企画を進めるにあたって冷静に物事を分析した。

「まるで愛弟子、小泉さんのために書いたような内容でした。その黒澤さんの脚本を意図通りに黒澤組スタッフが撮るには、どうしても4億円から4億5千万円の製作費は必要でした。しかし、正直50歳を過ぎた新人監督ではそこまでの資金は集まりませんし、地味な素材ですから回収できる自信もありません」

それでも、何とか故・黒澤監督の遺志に沿う形で映画化すべく、原は“世界のクロサワ”のアドヴァンテージをフルに活かすべく、世界での配給権をプリ・セール(前売り)して製作資金を調達する可能性を探った。ちょうど黒澤明監督を敬愛していたフランシス・フォード・コッポラ監督が畢生の大作『地獄の黙示録』(1979年)の製作資金を調達するために、日本と東南アジアでの配給権をヘラルドにプリ・セールしたのと同じ方法である。

日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン(パイ インターナショナル刊)

東京国際映画祭に集まっていた海外のジャーナリストたちの前で『雨あがる』製作発表の記者会見をすることで、彼らを通じて世界の配給業者にパートナー探しをしている情報を伝えた結果、原と、もう1人のプロデューサーである黒澤プロダクションの黒澤久雄は、複数の候補の中からフランスの会社をパートナーに選び、100万ドル(約1億円)のミニマム・ギャランティで日本とアジアを除く世界配給権をプリ・セールすることに成功した。

大部分の製作資金は、原率いるアスミック・エースを核に、その親会社である角川書店と住友商事の2社に加えて、テレビ東京や博報堂など計9社からなる製作委員会を立ち上げて、残りの3億5千万円を確保した。

黒澤組ゆかりのスタッフ&キャスト、そして最後の1ピース

元々の出発点が黒澤組スタッフによる「小泉堯史を監督として独り立ちさせよう」というところにあったこともあり、撮影現場は監督輔・野上照代、撮影・上田正治、撮影協力・斎藤孝雄、美術・村木与四郎、照明・佐野武治、録音・紅谷愃一、衣裳・黒澤和子といった面々が、ポストプロダクションの局面でも音楽・佐藤勝、編集・阿賀英登といった黒澤作品ゆかりのスタッフが結集したほか、キャストのほうも主人公役には後期黒澤映画の主演スターだった寺尾聰、その妻役には『乱』の宮崎美子、そして仲代達矢、井川比佐志、原田美枝子、松村達雄、隆大介、頭師孝雄、吉岡秀隆といった過去の黒澤作品のスターたちが数多く出演することになった。

日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン(パイ インターナショナル刊)

それらの数多くいる出演者の中で、最後の1ピースとしてはめ込んだのが、主人公を剣術指南役として迎え入れようと考えるものの、一足遅く主人公夫婦をまた当てのない旅へと出立させてしまっていたことを悔しがる殿様、永井和泉守重明役を演じる役者だった。その隠し玉ともいえる俳優こそが、黒澤明監督に先立つこと8か月前に世を去った故・三船敏郎の長男、三船史郎だった。

三船史郎は成城大学在学中の1970年に俳優デビューし、その後は父親の経営するドイツ・ミュンヘンの「ジャパン・レストラン・ミフネ」の支配人などを務めた後、三船プロダクションの経営に専念していたのだったが、小泉堯史監督と野上照代監督輔とで成城のテニスコートでテニスの練習をしていた彼を口説き落とした。久々の映画出演を、かつての黒沢映画における父親を彷彿とさせる風格のある武士(殿様)役での初めての時代劇出演として迎え入れることで、黒澤=三船コンビによる傑作時代劇の数々で育った映画ファンたちに嬉しい驚きを与えたのだ。

もちろん、かつてなら「もうすぐ四十郎だがな」という時期の三船敏郎が演じていたであろう、腕の良い浪人という役どころは寺尾聰が演じている訳なので、その後の「世界のミフネ」としての貫禄のある殿様役(『将軍 SHOGUN』[1980年]での役を彷彿とさせる)での三船敏郎のイメージを、齢50になっていた息子の三船史郎が演じるというのがミソだった。このキャスティングは、まさしく『赤ひげ』(1965年)を最後に、その後実現することなく終わった黒澤=三船コンビが疑似的にダブルで復活したような驚きだった。

4千万円のディファーメント(後払い)で資金回収のリスクを軽減

プロデューサーとしての原の仕事は、単に映画を完成まで漕ぎつけさせるだけではない。出資してくれた企業に対してきちんとその出資分を返し、さらにそこに利益を上乗せして還元、その映画に出資して良かったと感じてもらうことで次のビジネス・チャンスにつなげていく、というところまで視野に入れなくてはならない。もちろん、そううまくいかず資金を回収できず終わる映画の方がはるかに多いというのが現実でもあるのだが、原は“地味な素材”だった『雨あがる』で見事に利益を生み出すところにまで持っていく事に成功している。

まず、合計4億5千万円の製作費のうち、海外プリ・セール分の1億円を引いた損益分岐点である3億5千万円から、出資金の比率をどこまで下げることが出来るか、というのが課題となる。原は、筆者もかつて審査委員を務めていた芸術文化振興基金の助成金制度に申請して2千万を確保、次に協賛金として外資系のチューリッヒ保険会社から3千万円を得ることに成功した。後は、ハリウッドでは1950年代から利用されていた“ディファーメント”によって、さらに4千万円ほどの製作費を節減することに成功したのだ。

「黒澤プロとアスミック・エース、黒澤組のスタッフ、主演の寺尾聰さんが、ディファーメントという、後払い方式で製作費を下げるやり方に協力してくれました。ギャラの支払いは出資企業の資金回収の後、発生する売り上げから支払いという形で、四千万円ほどをディファーメントしました」

こうして、芸術文化振興基金助成金の2千万、チューリッヒ保険会社の協賛金3千万円と併せて計9千万円の製作費を節減することに成功し、損益分岐点となる出資分の金額は2億6千万円にまで下がった。その後、海外プリ・セール分でパートナーとなったフランスの会社から、北米の権利を返上する代わりに100万ドル出資するところを60万ドルにまけてほしいとの要請があって予定が狂う場面もあったものの、配給収入から宣伝プリント費、配給手数料を差し引いた劇場からの収入1億円と、ビデオ権、テレビ放映権などでの収入の合計によって、出資企業の出資分の回収のみならず、ディファーメント分の4千万円分も全額回収し、利益を配分するところまで漕ぎつけたのだった。

このように準備され、製作され、世の中に送り出された故・黒澤明監督の遺稿に基づく映画『雨あがる』は、日本ヘラルド映画時代の『千夜一夜物語』(1969年)、ヘラルド・エース時代の『戦場のメリークリスマス』(1983年)、『瀬戸内少年野球団』(1984年)、エース・ピクチャーズ時代の『失楽園』(1997年)、『リング』『らせん』(1998年)などと同様の、アスミック・エース時代におけるプロデューサー・原正人の新たな勲章となった。

その後も、プロデューサーとして『狗神』(2001年、原田眞人監督)、『突入せよ!「あさま山荘」事件』(2002年、原田眞人監督)、『明日への遺言』(2008年、小泉堯史監督)、エグゼクティブ・プロデューサーとして『阿弥陀堂だより』(2002年、小泉堯史監督)、『武士の家計簿』(2010年、森田芳光監督)、『草原の椅子』(2013年、成島出監督)、エグゼクティブ・スーパーバイザーやエグゼクティブ・アドバイザーとして『スパイ・ゾルゲ』(2003年、篠田正浩監督)、『武士の献立』(2013年、朝原雄三監督)といった作品の製作に関わってきた原正人だが、自身に続く世代のプロデューサーたちに対して、そしてまたこれから映画界を目指そうとしているもっと若い世代の人たちに対して、次のような非常にプラクティカルな(実際的な)アドバイスの言葉を語っている。

「プロデューサーは、多数の人間が関わることになる映画ビジネスのうち、予算に関わる全ての側面を統括する立場にあり、現場のことは監督や、宣伝プロデューサー、営業担当者に任せ、必要に応じてプロセスごとに適切な判断を下すのが役割です。……作家は自分の個性や思いを強く打ち出したいし、観客は面白い作品を見たい。さらに、製作資金を提供する人の考えもあります。これら3つの全く違う視点をうまく束ねて、1つの方向へ持っていくのがプロデューサーの腕の見せ所です。監督に対しては“最初の観客”であるという気持ちで意見を言うことは必要ですが、撮影現場のことは基本的に監督に任せるのが理想です。つまり企画、脚本、スタッフ編成、キャスティングなどのプリ・プロダクション段階と、編集に依って映像を作品として仕上げていくポスト・プロダクション段階ではプロデューサーとしてイニシアティヴをとり、撮影というど真ん中の部分だけは主役の座を監督にバトンタッチするのです」

ヘラルド時代の洋画宣伝の数々の先駆的試み、宣伝プロデューサーという仕組みの創出、黒澤明、大島渚、篠田正浩といった巨匠たちの映画史に残る作品づくりの支援、森田芳光、小泉堯史のような才能の持ち主が世に出るためのサポートや、若手監督らクリエイターたちが思う存分に力を発揮できる環境づくり、そしてビジネスとしての利益をきちんと確保する信頼性。原正人が今日に至る66年の映画人生で成し遂げてきたそうした事どもは、間違いなくこれからの日本映画界にとってのお手本として受け継がれていくだろう。

そんな原は近年も、2019年5月に劇場公開された中野量太監督の『長いお別れ』や、2020年公開予定の小泉堯史監督の『峠 最後のサムライ』といった作品において、“蔭ながら応援するべく、プロデューサーらのちょっとした相談にのったり、助言をさせてもらったり”しているという。

「映画は総合芸術とも言われるように、多彩な分野の才能と熱意ある人々によるチームプレーの産物だと思っています。何人もの人間が関わり、それぞれの想いが結集して、やっと1本の作品となる。だからこそ、僕は映画の力をもっと信じたい」

文:谷川建司

第12回:終

日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン

『エマニエル夫人』『地獄の黙示録』『小さな恋のメロディ』など、日本ヘラルド映画が送り出した錚々たる作品の宣伝手法、当時のポスタービジュアルなどを余すところなく紹介する完全保存版の1冊。

著・谷川建司 監修・原正人/パイ インターナショナル刊